1956 à 1988

Nos sociétés s’organisent

Introduction

Cet élan de collaboration s'étend bien au-delà des réponses immédiates aux crises, jetant les bases d'un avenir où l'innovation et la solidarité régionale façonnent les solutions durables pour l'approvisionnement et le traitement de l'eau.

-

Visite de l'usine de filtration de Cité Jacques-Cartier par le Conseil de la Cité de Boucherville, en 1965

-

Visite de l'usine

-

Visite de l'usine

-

Prix AVMSL 1990

-

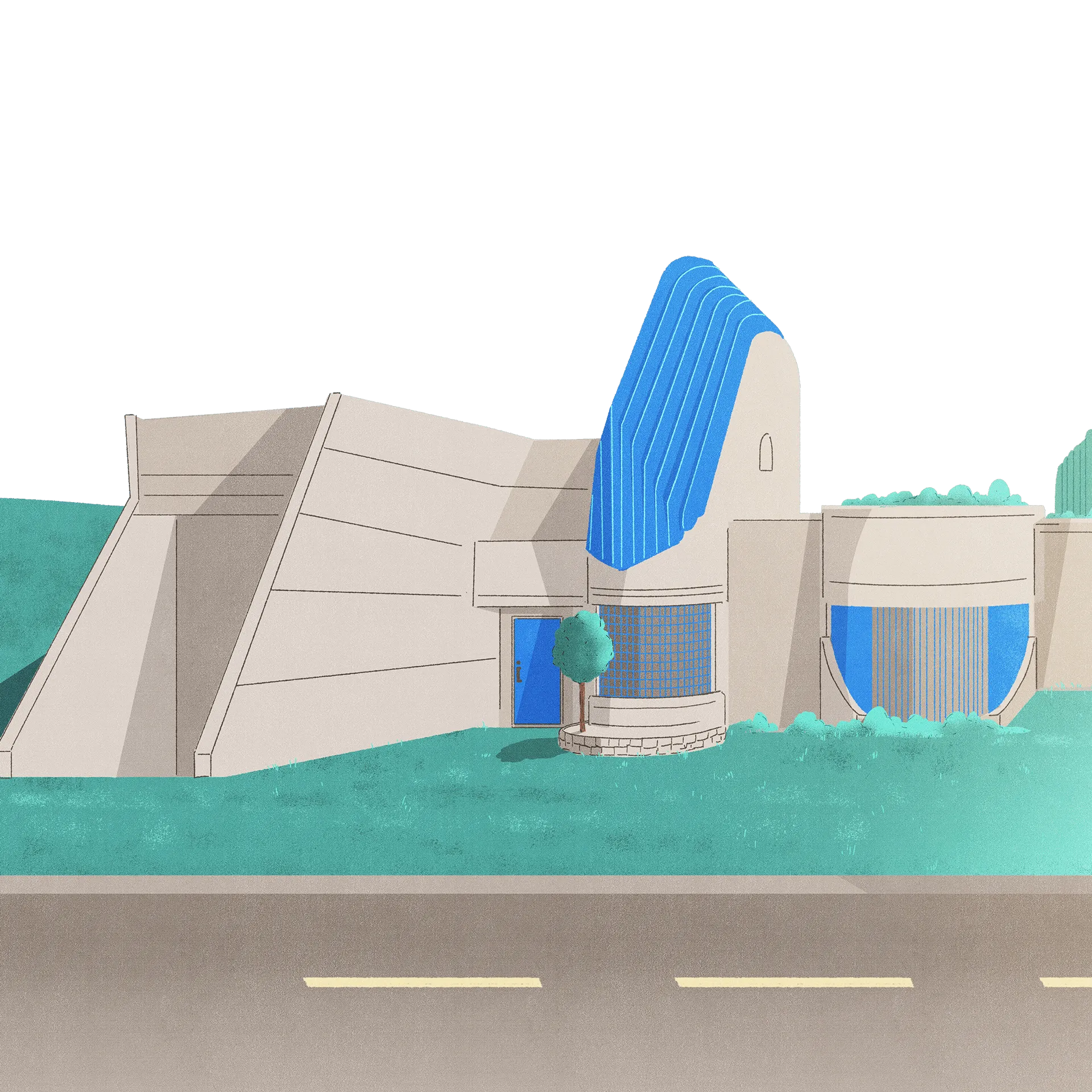

La station de pompage de l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (A.V.M.S.L.)

Documents :

L'usine de filtration de Cité de Jacques-Cartier, L'Écho des Monts, 16 mars 1966. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).

Visiter L'usine de filtration de Cité de Jacques-Cartier, L'Écho des Monts, 16 mars 1966. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).L'eau au cœur de notre vie, 1986. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).

Visiter L'eau au cœur de notre vie, 1986. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).Photos :

Visite de l'usine de filtration de Cité Jacques-Cartier par le Conseil de la Cité de Boucherville, en 1965. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).

Plaque du premier prix en Architecture 1990 de l'Ordre des architectes du Québec décerné à l'architecte Mario V. Petrone pour la Station de pompage A.V.M.S.L Longueuil. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).

La station de pompage de l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (A.V.M.S.L.), 1990. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Longueuil (1969-2001).