1945-1951

Le boom démographique de l'après-guerre

Introduction

À cette époque, la Municipalité de paroisse de Saint-Antoine de Longueuil est confrontée à des défis d'infrastructures et d'hygiène publique. La croissance démographique rapide a dépassé les capacités des infrastructures existantes, entraînant des problèmes de contamination des puits et d'inondations.

-

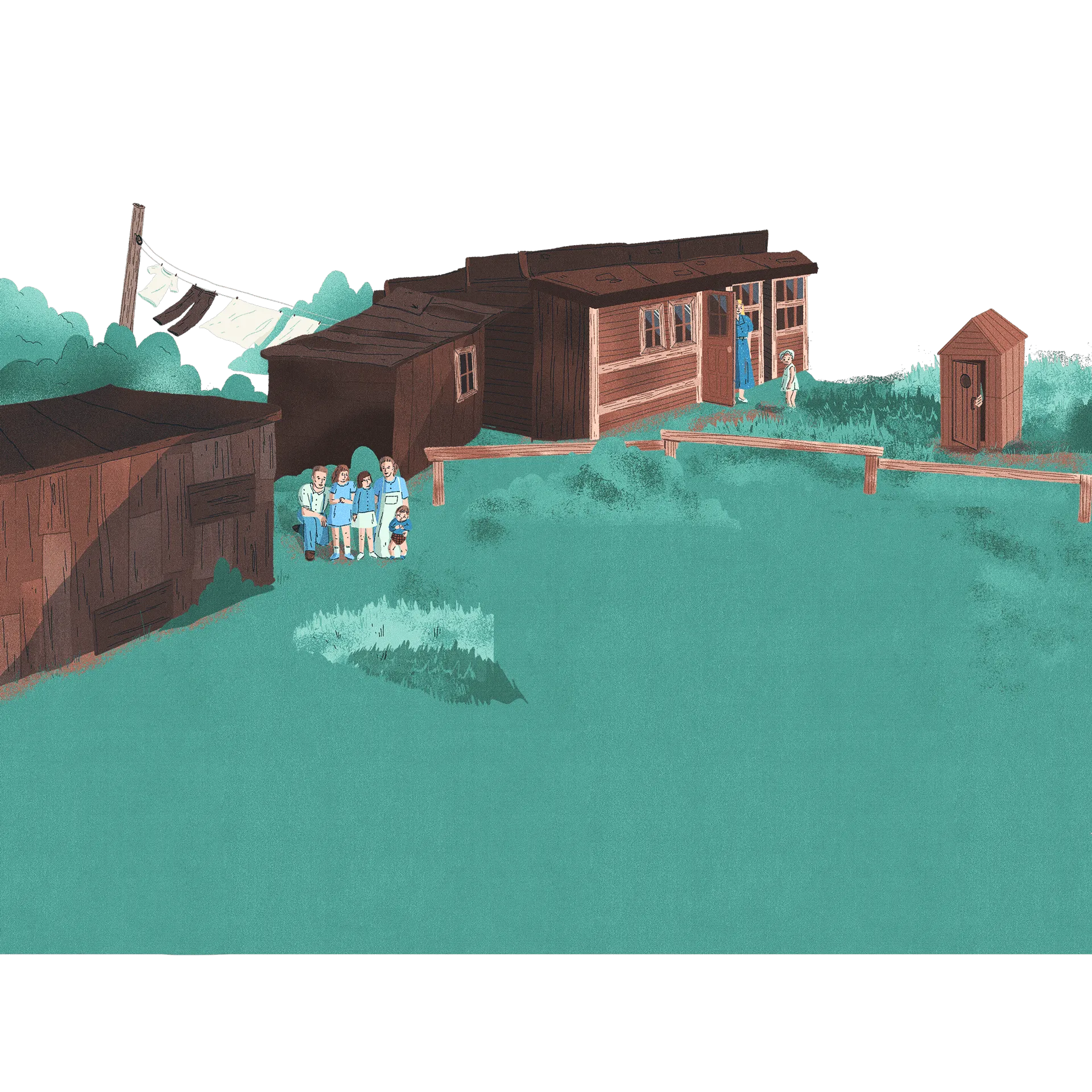

Quartier défavorisé de Mackayville

-

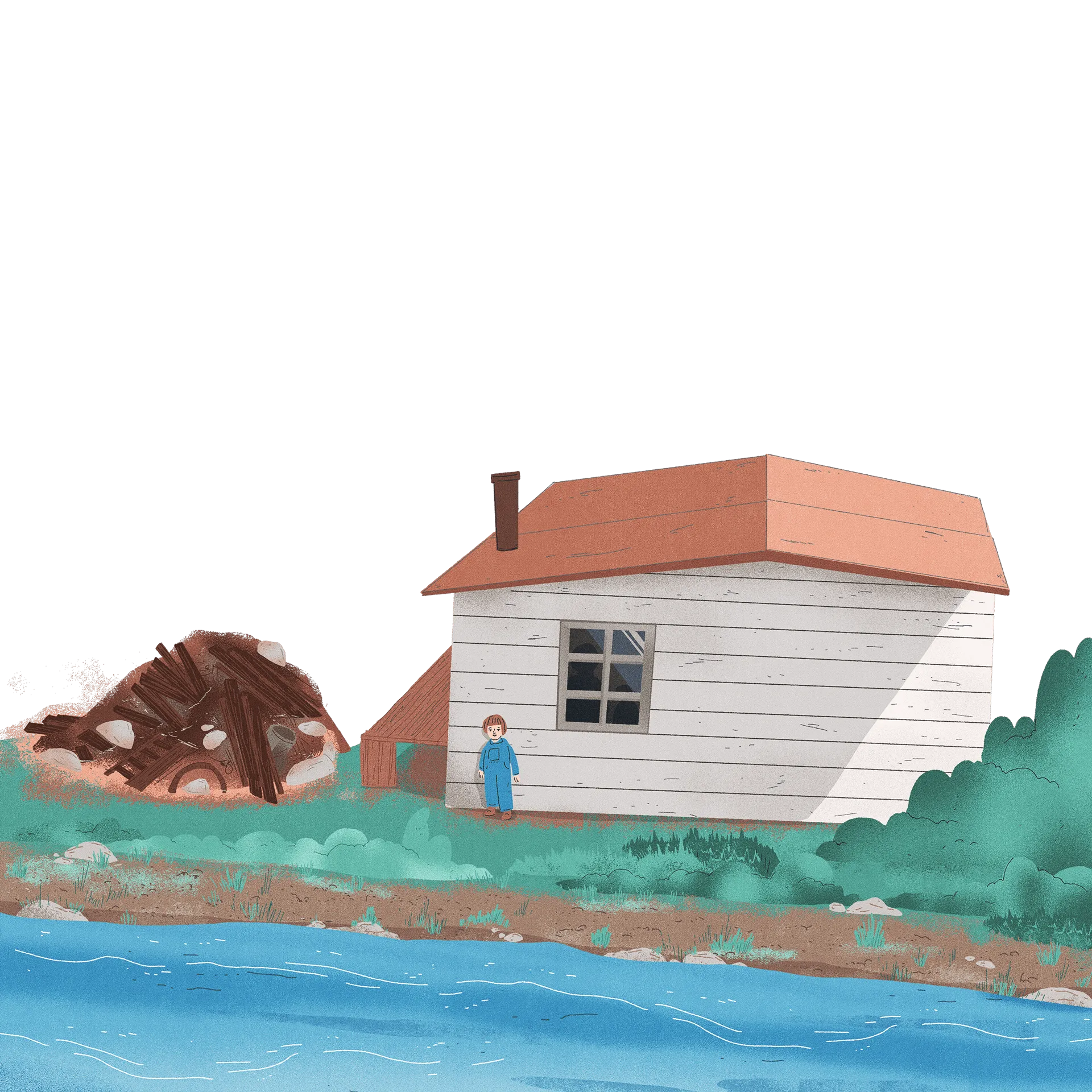

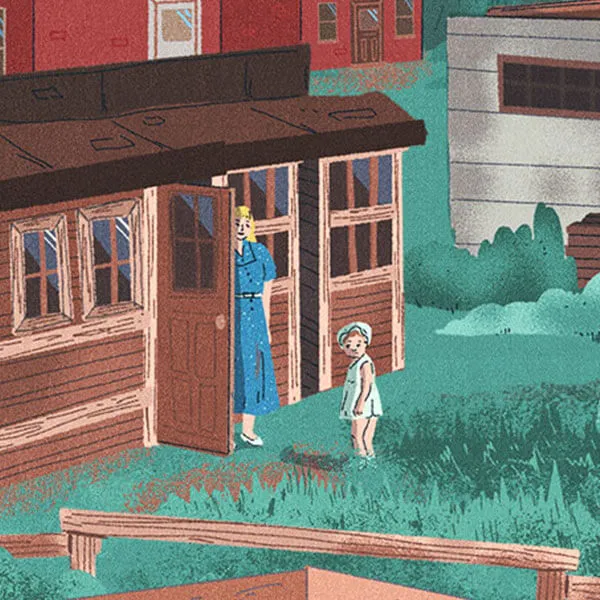

Inondations sur la rue Hins à Greenfield Park en 1934; enfants près de la bécosse

-

Mur de protection à Longueuil

« À la demande de l'Unité sanitaire, et en compagnie de monsieur L. Gosselin, inspecteur, j'ai visité le 20 de ce mois, les deux écoles Sacré-Coeur et St-Jean-Vianney, à Jacques-Cartier (...) le fait que des échantillons d'eau se sont révélés mauvais à l'analyse, ont forcé l'Unité sanitaire à interdire aux deux écoles l'usage des sources pour consommation humaine »

En savoir plus sur ce moment

Lettres de l'Unité sanitaire du Comté de Chambly, 2 avril 1952. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Cité de Jacques-Cartier.

Visiter Lettres de l'Unité sanitaire du Comté de Chambly, 2 avril 1952. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Cité de Jacques-Cartier.Résolution ruisseaux à travers Greenfield Park, 20 mai 1955. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Mackayville.

Visiter Résolution ruisseaux à travers Greenfield Park, 20 mai 1955. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Mackayville.Lettres du Ministère de la santé, 23 février 1951. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Cité de Jacques-Cartier.

Visiter Lettres du Ministère de la santé, 23 février 1951. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Cité de Jacques-Cartier.Résolution ruisseaux à travers Greenfield Park, 2 mai 1955. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Greenfield Park.

Visiter Résolution ruisseaux à travers Greenfield Park, 2 mai 1955. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Greenfield Park.Photos :

Quartier défavorisé de Mackayville, s.d. Ville de Longueuil. Collection Direction des communications et des affaires publiques,

Inondations sur la rue Hins à Greenfield Park en 1934; enfants près de la bécosse, 1934. Ville de Longueuil. Archives, Fonds de la Ville de Greenfield Park.

Mur de protection à Longueuil, 1952. Le Monde en images, CCDMD, numéro : 31866.

Visiter Mur de protection à Longueuil, 1952. Le Monde en images, CCDMD, numéro : 31866.