1960 à 1970

Un tournant environnemental

Introduction

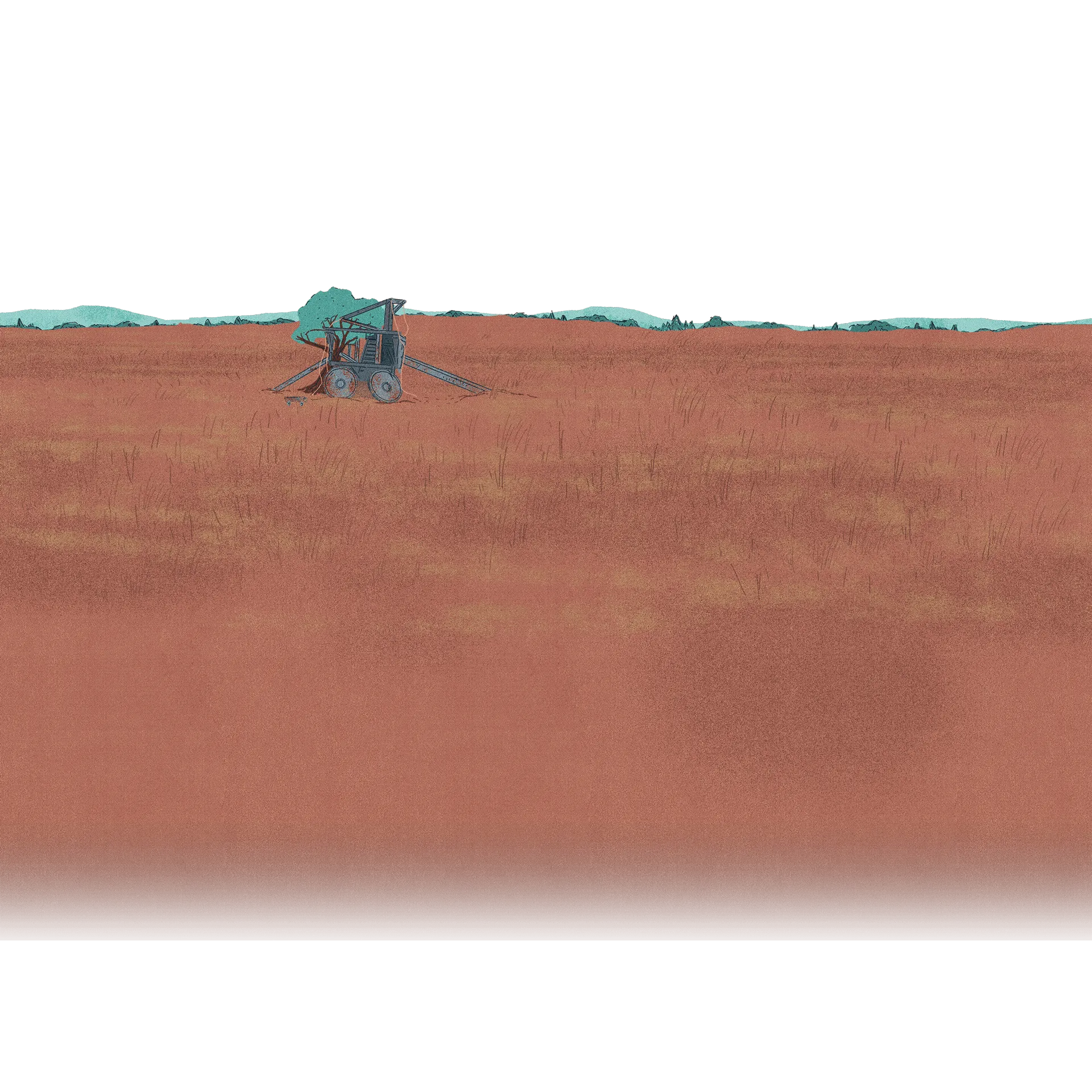

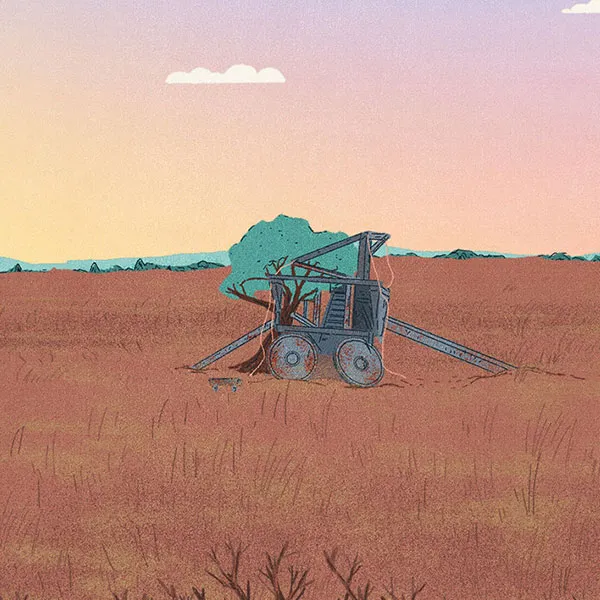

Ce développement entraîne le drainage d'une tourbière, modifiant radicalement la flore et mettant fin à la tradition de cueillette des bleuets.

« Le drainage de la tourbière et le développement urbain qui a suivi ont non seulement transformé le paysage de Saint-Hubert, mais ont aussi effacé un mode de vie, soulignant la complexité des interactions entre l'homme et la nature. »

En savoir plus sur ce moment

Lacoste, Jacques. (2017). Saint-Hubert, De tourbière à Parc de la Cité. Chronique et anecdotes (1ère partie). Société d'histoire de Longueuil, Cahier no 38, 1-50.

Visiter Lacoste, Jacques. (2017). Saint-Hubert, De tourbière à Parc de la Cité. Chronique et anecdotes (1ère partie). Société d'histoire de Longueuil, Cahier no 38, 1-50.Lacoste, Jacques. (2017). Saint-Hubert, De tourbière à Parc de la Cité. Chronique et anecdotes (2e partie). Société d'histoire de Longueuil, Cahier no 39, 2-34

Visiter Lacoste, Jacques. (2017). Saint-Hubert, De tourbière à Parc de la Cité. Chronique et anecdotes (2e partie). Société d'histoire de Longueuil, Cahier no 39, 2-34Photos :

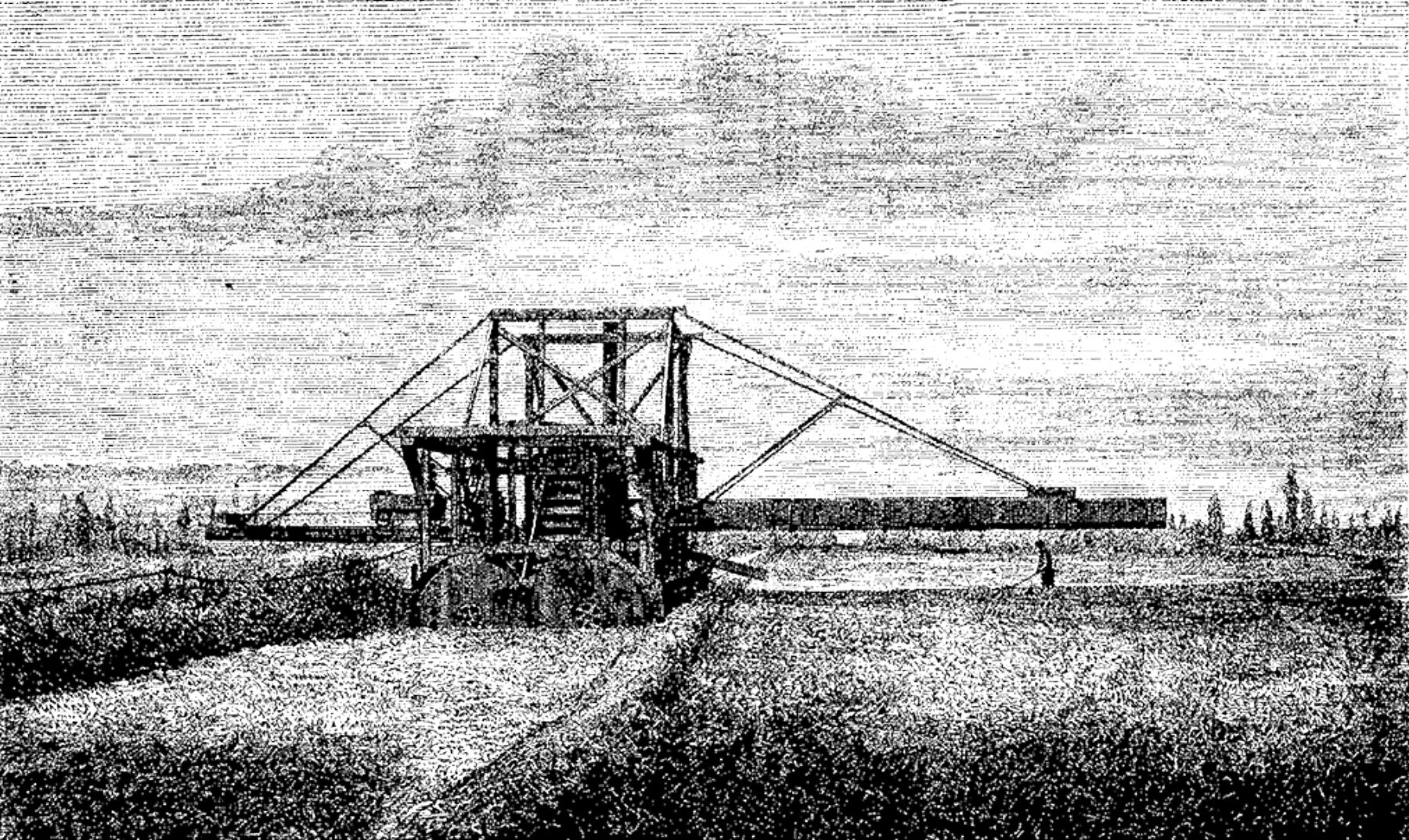

Exploitation de la tourbe au Canada. Albert Tissandier. La Nature 1874 premier semestre, p. 72. (domaine public), Wiki Commons.

Visiter Exploitation de la tourbe au Canada. Albert Tissandier. La Nature 1874 premier semestre, p. 72. (domaine public), Wiki Commons.6520, chemin de Chambly, S.d. Société d'histoire de Longueuil, Collection : Normand Gélineau.